以下是关于汽车的最荒谬误解,其中一些谣言流传已久,甚至让许多人信以为真。

有些汽车谣言无伤大雅,但有些却会让你破财甚至危及安全。然而令人惊讶的是,这些谣言总能代代相传,经久不衰。现在,这些谣言最终被我们收录在这份清单中。我们征集了读者心目中最离谱的汽车谣言,以下是他们的答案。

1、打孔刹车盘更好?

DerFahrt:“打孔刹车盘制动更快/性能更好”——这种说法早在上世纪50年代就被证伪了。

现在的打孔工艺纯粹是在完好的散热结构上强行削薄金属。虽然总有人辩解说能减轻簧下质量,或搬出“保时捷也在用”的例子——但请注意:普通打孔工艺去除的材料量微乎其微,而保时捷采用的是铸造孔洞+深冷处理的整套工艺。普通打孔刹车盘就是定时炸弹,不信?去问Stoptech专家。

2、"电喷车需要长时间热车"——这纯属误区!

Rob Coyle 通过Facebook投稿:现代电喷车根本不需要原地怠速10分钟预热,启动后只需等待转速稳定(约30秒),随后保持转速低于2500转行驶至工作温度即可。要知道,无论你怠速多久,变速箱油依然会冷得像冰块一样。

Rob Coyle 通过Facebook投稿:现代电喷车根本不需要原地怠速10分钟预热,启动后只需等待转速稳定(约30秒),随后保持转速低于2500转行驶至工作温度即可。要知道,无论你怠速多久,变速箱油依然会冷得像冰块一样。

3、拉尔夫·纳德的书误杀了科维尔家族

Sid Bridge:《任何速度都不安全》出版于1965年,甚至没有完全聚焦Corvair车型。虽然书中许多观点是正确的,但早在1964年,通用就通过加装横向钢板弹簧解决了转向问题;1965年更是为Corvair配备了全新设计的全独立悬架系统。该车型一直生产到1969年——足足比纳德著作出版晚了四年。

真正的"杀手"其实是廉价汽油。当时花同样的钱就能买到Camaro,在油价低廉的年代,大多数人自然更倾向于选择搭载大排量发动机的大型车。

4、"终身免更换油液"——最坑爹的营销话术!

Quintan Neville通过Facebook投稿:我的全驱福特车在1万公里内两次尝试更换PTU(动力传输单元)油液,结果依然清出前任车主使用13万公里后残留的黑色油泥——而这还是原厂标榜的"终身油液"。虽然维修手册确实这么写,但你懂的...(摊手),所以你不能前任车主。

Quintan Neville通过Facebook投稿:我的全驱福特车在1万公里内两次尝试更换PTU(动力传输单元)油液,结果依然清出前任车主使用13万公里后残留的黑色油泥——而这还是原厂标榜的"终身油液"。虽然维修手册确实这么写,但你懂的...(摊手),所以你不能前任车主。

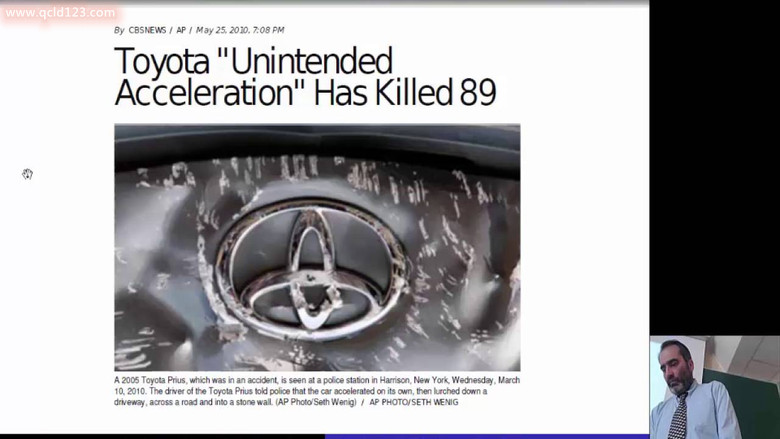

5、丰田的意外加速

1LE4Me:"至今仍有人以为这只是司机操作不当或脚垫问题,而非车企刻意隐瞒软件缺陷——直到东窗事发。可悲的是,等真相大白时,公众早已遗忘,这个谎言却深植记忆。就连我自己,也是直到最近才明白过来。"

即便在脚垫和油门踏板问题解决后,仍有专家认为丰田的突然加速故障源于代码缺陷。

他们不像以前那样做了

6、Manwich – now Keto-Friendly:"老车质量更好?——这纯属错觉!"

总有人觉得以前的汽车"质量更高",因为它们看起来更厚重、开起来更"扎实"。但真相是:现代汽车的可靠性和耐用性早已远超从前。相比之下,那些老古董简直弱爆了!

7、"轮胎气压绝不能打到最大PSI值,否则会爆胎!"——又一个广为流传的误区

Microsoftsam:实际上,厂商建议的胎压通常都低于最大值,主要是为了获得更好的抓地力和减震效果。即使胎压略超最大值一般也无大碍,但可能会感觉到雨天操控性变差,而且如果轧到路缘石或坑洼处时,爆胎风险确实会稍高一些。不过较高的胎压确实能提升燃油经济性,并让变道更轻松。

8、不系安全带也有其合理理由

詹姆斯·麦迪逊之灵的愤怒勃起:"至今还有人觉得不系安全带更安全——美其名曰'事故时能被甩出车外保命'"

这些人的幸存至今,堪称当代未解之谜。

9、"汽车是出行的最佳选择?这个迷思正在毁掉我们的国家"

Buckfiddious:别误会,汽车确实很棒。但如果把每座城市都围绕着汽车来设计,那就大错特错了。适宜步行的社区很棒,能让孩子们安全骑行的街道很棒,不需要开车就能到达目的地也很棒。

我们放任政府将交通和城市规划"外包"给汽车工业,结果可想而知。

我们需要更好的基础设施,这样就不必时时刻刻依赖开车。越是"不必"开车的时候,开车才越是种享受。你真的想在雨雪等恶劣天气开车吗?不想,但你别无选择。正因如此,人们在买车时才会想:"我需要四驱,干脆买辆跨界车吧"。

简而言之:跨界车的盛行,完全是我们糟糕的基础设施和城市规划的产物。

10、皮卡在雪地里很好用

Ratchet 在他喝了大量的合成能量饮料时:不,我所能想到的这个神话持续存在的唯一原因是大多数人将皮卡与四驱车联系在一起。在雪地里,皮卡是一些最差的车辆,因为它们的后部非常轻。你可以在后面放一些重量,但你仍然不如在装有雪地轮胎的斯巴鲁车里。

评论区

ArrestMeRed:确实,皮卡的重量分布不如轿车均衡。但就我个人使用经验而言(目前同时拥有皮卡和Alltrack旅行车,都配备雪地胎),我发现皮卡在雪地表现反而更优——这主要得益于其自重优势。虽然我的皮卡后桥装有防滑差速器来应对抓地力不足的情况,但关键在于整车重量几乎是Alltrack的两倍。再加上更宽的轮胎,不仅胎压更高,接地面积也更大,雪地咬合力自然更强。

当然,皮卡的优势远不足以成为那些在雪地里飙车的疯子们的借口。但在相同驾驶方式下,皮卡的牵引力确实更出色。不过更准确的对比应该是Suburban这类SUV与皮卡——由于后轴更重,Suburban的雪地性能绝对碾压皮卡。而拿皮卡与斯巴鲁等AWD轿车对比,其实不太公平。

Sklooner:原来丰田加速门真相是这样!我之前也和奥迪事件一样,把锅全甩给了司机"

JackRabbitSlim323:"我二十多岁时当过急救员。真想起诉那些不系安全带的人——不为别的,就为那些血腥场面给我造成的精神创伤。处理过太多车祸现场,不得不亲手捡拾脑组织和碎骨片的经历,至今难忘。可惜啊,这些人已经死了,想告都告不成。"

MostDispleased:恼人的是:理性≠理性

Sullivanish:“理性依据,而非理性本身”

hoser68:科威尔(Corvair)的消亡除油价因素外,更源于营销策略的重大失误。

1960年,美国三大汽车巨头同时推出小型车。这些车型全都走廉价小巧路线,基本相当于1960年版的三菱Mirage。当时三大厂商的共识是:若消费者追求更高品质,自然会加钱购买更大车型。

由于科威尔制造成本高于同级车型,雪佛兰在1961年为其增加了配置包(Monza版)。这一版本销量惊人,让雪佛兰意外发现了运动型小型车的巨大市场——但这次成功并非全垒打,而是界外球。问题在于:科威尔底盘为控制成本采用廉价设计,诸如摆臂悬架和前防倾杆的缺失;发动机设计过度追求小型化,在排量不变下提升动力严重影响了可靠性;福特敏锐捕捉到"Monza现象",通过彻底改造猎鹰(Falcon)车型,最终开创了如今众所周知的"小马车(Pony Car)"细分市场。当1965款科威尔(专为Monza开拓的市场量身打造)问世时,机遇之窗早已关闭。

Cheap-Bastard:关于“老车质量更好”的迷思——只因看起来更厚重?

实际上,老车跟现在的车比起来就是工业垃圾。

……

至今还有人觉得开车不系安全带更安全,理由是“撞车时能被甩出车外保命”。

这些“理论家”居然能活到现在,真是人类未解之谜。

Mehphisto:你当真想在雨雪/恶劣天气里开车?我宁可坐在车里淋雨挨冻,也不愿在公交站台当人肉雪糕!

Tracer Bullet:打孔刹车盘的核心在于表面积平衡,其设计逻辑存在双重考量:

热传导悖论, 刹车盘材质本身不应过度吸热,而需快速散热,但存在临界点:只有当转子温度高于周围气流温度时,散热才会发生。

流体力学类比,如同花园水管(garden hose)的直径与流量关系:

直径增大→横截面积增加→恒定压力下流量提升。

热力学同理:表面积扩大→在相同温差(ΔT)条件下散热效率倍增

Glemon:关于丰田"意外加速门"的质疑(原观点存在明显谬误,本人已深入研究该事件)。关键事实澄清:所引文章仅指出软件可能存在缺陷风险,而非证实其实际导致事故。大量实证研究表明:刹车踏板效力始终优先于油门(恕难认同原论点)

低里程二手车的辩证分析:机械部件必然存在磨损老化规律,使用过程确实会加速外观件损耗(虽有特例,但总体规律成立)

核心原则:在同等车况下,低里程绝对占优。

aaa20xt6:"保持转速低于2500转直到热车完成?" —— 这让我怎么开车啊?一开出车库就得踩油门加速上高速,怎么可能不超转速?再说了,我还得赶紧除霜看清那辆大卡车呢!

Hermtownhomy:这可能是一篇有趣的文章,但不够有趣,不能做成幻灯片。

hoser68:“终身免换油液”,你当然可以一辈子不换油液——只不过你的爱车寿命可能比在高速公路上吸可卡因的蜉蝣还短。

NoTimeToulouse:关于科威尔(Corvair):

纳德的书确实没帮上忙(书中对大众甲壳虫的批评同样尖锐,但似乎并未影响其销量……),不过他的部分观点确实有道理。后悬架在极限状态下确实存在安全隐患,而后置引擎的马力越大,问题就越严重。尤其是科威尔旅行版,操控极限极低(喜剧演员厄尼·科瓦克斯就死于该车型事故)。拉尔夫还批评了早期车型不可溃缩的方向柱设计——这一点他也说对了。

但真正扼杀科威尔的,是糟糕的质量管控:投产三年后,工程师才终于找到能耐受风冷发动机极端温差(及冷热循环)的垫片材料,解决了 notorious 的漏机油问题。维修发动机更是噩梦:金属罩壳、顶部巨型风扇、以及那个直角转弯的脆弱风扇皮带都让机修工抓狂。此外,人们总爱给前胎过度充气(空载时仅需16psi),这进一步恶化了操控性。

最终,当消费者发现:花同样的钱能买到加速更快、更易维修的福特猎鹰或雪佛兰Nova时,谁还会选择这台可靠性存疑、操控怪异、造型另类的车呢?

Greencow:关于现代电喷车热车的误区"启动后必须怠速热车10分钟?" —— 其实只需等转速稳定,然后保持转速低于2500转直到水温正常即可。不过要注意:无论你怠速多久,变速箱油依然冰凉。

"等等!"(掏出红外测温仪)"兄弟,实测数据可不支持你这说法啊。"变速箱油温冷知识:以现代丰田为例,换油时要求油温达到特定值才能准确确认油位。实测证明:P挡怠速时变速箱油温上升速度远超想象

极寒天气实测案例:当气温降至零下10°C以下时,我的EVO 6速变速箱如果直接"启动即走"——连档位都挂不进!

Howie:关于轮胎胎压过高的隐性成本(#8条未讨论的关键点)磨损悖论,高压会加剧胎面中央磨损(除非厂商为舒适性/操控性刻意设定边缘磨损倾向的胎压)。省下的油钱 vs 提前换胎的成本:90%情况下得不偿失

环保账本

✓ 燃油效率提升 ❌ 排放降低= 但需计入:

• 多报废1条轮胎的填埋成本

• 磨损橡胶颗粒的环境污染

终极判断准则

→ 若原厂胎压下轮胎磨损均匀

→ 则增压必然弊大于利(且可能使保修失效)

二手车源

二手车源 二手知识

二手知识

故障自查

故障自查 维权信息

维权信息 关注我们

关注我们